Azetabulumfraktur (Hüftpfannenfraktur)

Azetabulumfrakturen, auch Hüftpfannenbrüche genannt, entstehen häufig durch Unfälle oder Stürze und betreffen das Hüftgelenk. Bei Verkehrsunfällen kann ein solcher Bruch durch den Aufprall am Armaturenbrett verursacht werden, während bei älteren Patienten Stürze auf den Trochanter major die Ursache sein können. Die Hüftgelenkspfanne wird oft als umgekehrtes «Y» dargestellt, wobei Judet und Letournel in ihrer Klassifikation von Azetabulumfrakturen einen vorderen und einen hinteren Azetabulumpfeiler sowie eine Vorder- und Hinterwand unterscheiden.

Insgesamt klassifizierten Judet und Letournel 5 einfache und 5 komplexe Frakturtypen. Die häufigsten Azetabulumfrakturen sind Zweipfeilerfrakturen, Hinterwandfrakturen oder Kombinationen aus Quer- und Hinterwandfrakturen. Aufgrund der alternden Bevölkerung und der gestiegenen Aktivität im Alter haben solche Brüche zugenommen. Dabei werden vermehrt Frakturen im vorderen Pfeiler, insbesondere Vorderpfeilerfrakturen mit hinterer Querfraktur, beobachtet. Häufig ist auch das Azetabulumdach eingedrückt, was als Domimpression bezeichnet wird.

Zusammenfassend handelt es sich bei Azetabulumfrakturen um Hüftgelenksverletzungen, die durch verschiedene Ursachen wie Verkehrsunfälle oder Stürze entstehen können. Die Klassifikation von Judet und Letournel hilft bei der Unterscheidung und Behandlung der verschiedenen Frakturtypen. Die zunehmende Anzahl von Azetabulumfrakturen bei älteren Patienten zeigt die Notwendigkeit von Präventionsmassnahmen und geeigneten Therapieansätzen.

Azetabulumfraktur Diagnostik

Bei der Diagnostik von Azetabulumfrakturen ist es wichtig, die verschiedenen Symptome und Beschwerden zu erkennen. Dazu zählen Fernschmerzen im Oberschenkelbereich, schmerzhafte Bewegungseinschränkungen und federnde Fehlstellungen bei Luxationsverletzungen. In seltenen Fällen können bei dorsalen Luxationen Läsionen des Ischiasnervs auftreten, die zu Zehen- und Fussheberlähmungen führen.

Um eine genaue Diagnose zu stellen und mögliche Zusatzverletzungen zu identifizieren, ist die Durchführung einer Röntgenuntersuchung und einer Computertomografie (CT) unerlässlich. Die CT ermöglicht es, wichtige prognostische Informationen über zusätzliche Verletzungen am Femurkopf, Impressionen (Einstauchungen) am Pfannendach (Domimpression), freie Fragemente im Gelenk oder den nach zentral gedrückte Pfannengrund (medialisierte quadrilaterale Fläche) zu erhalten.

Insgesamt ist die Kombination aus klinischer Untersuchung, Röntgenbildern und Computertomografie der Schlüssel zu einer erfolgreichen Diagnose und Behandlung von Azetabulumfrakturen. Durch die frühzeitige Erkennung und angemessene Behandlung können langfristige Schäden vermieden und die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden.

Azetabulumfraktur konservativ behandeln

Eine konservative Behandlung von Azetabulumfrakturen ist in einigen Fällen die bevorzugte Methode, insbesondere bei unverschobenen Frakturen. Durch die Anwendung einer Teilbelastung von 15 kg über einen Zeitraum von 8 Wochen können betroffene Patienten schonend therapiert werden. Dieser Ansatz eignet sich besonders gut für ältere Patienten, bei denen das Operationsrisiko höher ist.

Bei diesen Patienten kann eine Spontanheilung abgewartet werden, um eventuell später eine Hüfttotalprothese als endgültige Lösung einzusetzen. Die konservative Behandlung der Azetabulumfraktur ermöglicht eine schonende und risikoarme Alternative zur chirurgischen Intervention und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess des Körpers.

Azetabulumfraktur-Operation und Behandlung

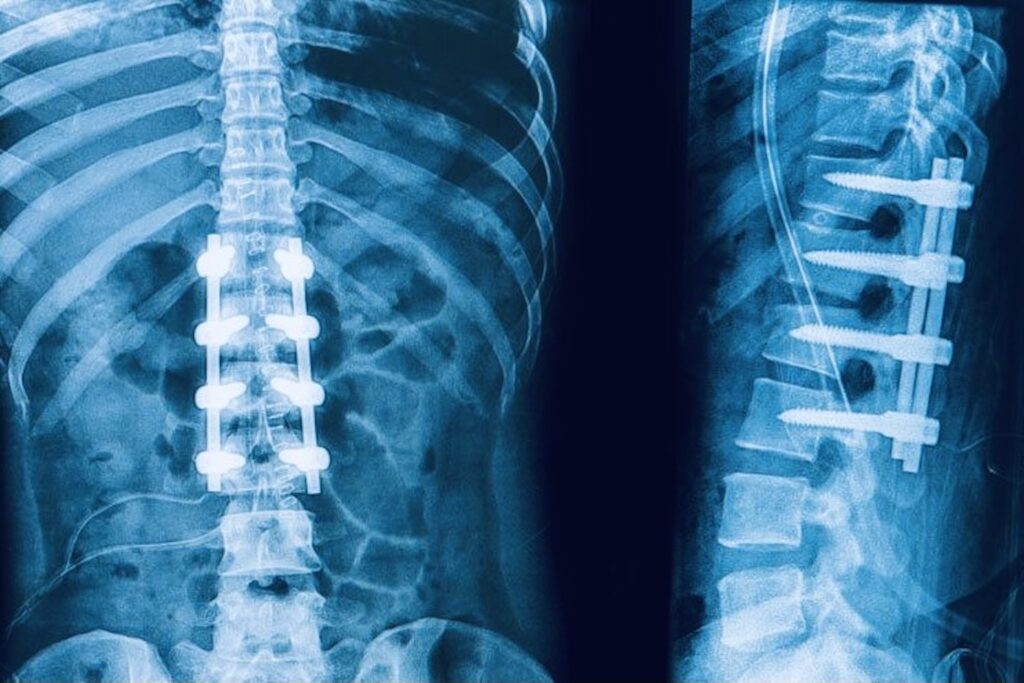

Verschobene (dislozierte) Azetabulumfrakturen werden in der Regel operativ behandelt, um eine anatomische Rekonstruktion der Knochenfragmente zu erreichen. Ziel ist dabei, eine Stufenbildung („Step“) von maximal 1mm und eine Spaltbildung („Gap“) von höchstens 2mm zu erzielen. Je nach Hauptdislokation des vorderen oder hinteren Pfeilers erfolgt die Operation über einen vorderen oder hinteren Zugang.

Die Fraktur wird dann offen eingerichtet (reponiert) und mittels Schrauben und Platten fixiert (Osteosynthesen). In seltenen Fällen kommen Schrauben über kleine Hautschnitte (perkutane Osteosynthesen) zum Einsatz.

Standardzugänge für Azetabulumfrakturen sind der hintere Zugang nach Kocher-Langenbeck für Verletzungen des hinteren Pfeilers und der ilioinguinale Zugang nach Letournel für Verletzungen des vorderen Pfeilers. Dank innovativer Methoden wie der chirurgischen Hüftluxation durch Professor Reinhold Ganz und des Pararectus-Zuganges durch Professor Marius Keel können heute über 90% der anatomischen Rekonstruktionen bei Azetabulumfrakturen erfolgreich durchgeführt werden – auch bei älteren Patienten.

Nach einer Azetabulumfraktur-Operation ist eine Teilbelastung für 8-12 Wochen erforderlich. Die Nachbehandlung hängt von der Fraktur, der Stabilität und eventuellen Zusatzschäden ab. Hüftgelenksarthrosen können insbesondere nach schlechten Rekonstruktionen, verzögerter operativer Versorgung, bei Frakturen mit Zusatzverletzungen oder bei älteren Patienten auftreten. Als Komplikationen sind heterotope Ossifikationen (Verknöcherungen der Weichteile) oder Nervenläsionen möglich.

Bei nicht rekonstruierbaren Frakturen oder schweren Begleitverletzungen des Femurkopfs oder Impressionen am Pfannendach kann bei älteren Patienten gleichzeitig eine Hüfttotalprothese über einen hinteren oder vorderen Zugang implantiert werden. Dies ermöglicht eine frühzeitige Mobilisation unter Vollbelastung.